インセクトホテル作り方マニュアル

木材や竹,テラコッタなど,さまざまな材料でインセクトホテルを作ることができます。ここには,インセクトホテルの作り方をPDFでまとめてあります。説明動画と合わせて使ってください。

1クラス40名,1学年4クラス編成の公立中高一貫校で,中学校の教科教育(理科)の中で実施した例を紹介します。授業時間の関係ですべてのクラスで同じ内容を実施できない場合,クラスごとにリレー式で学年全員が関わっていけるような内容を検討することで,校庭の生き物のつながりについて考えること,ひいては中学3年の学習内容へのつながりを示していくことが可能です。

| 10~11月 | → | 3月 | ||

| 1組(2時限) | 2組(2時限) | 3組(1時限) | 4組(できれば全クラス) | |

| 講義50分

材料集め 菰巻き |

講義50分 作製 菰巻き |

講義25分 設置 |

講義25分 菰外し 虫観察 |

|

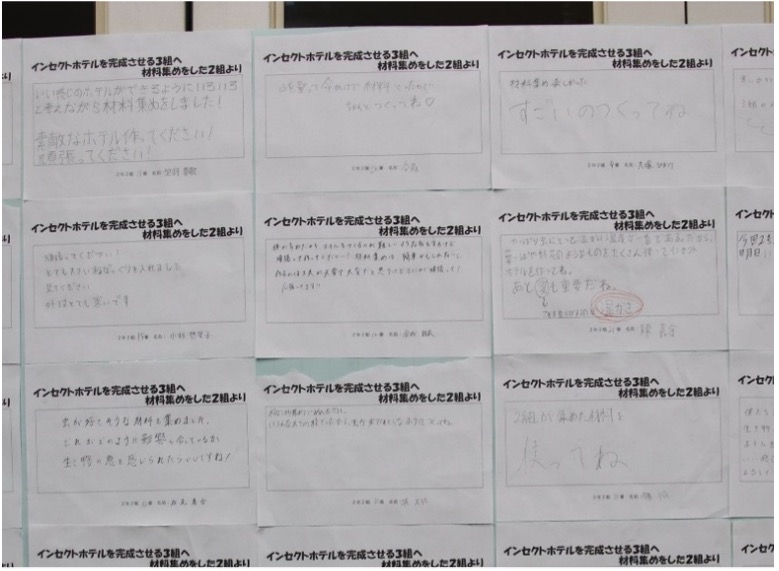

まず第1組において2時限続きの時間を確保し,生物多様性に関わる講義を50分実施したのち,屋外で菰巻きとインセクトホテルの中身につめる材料を集めました。講義では,理科的要素だけではなく,暦や「むし」に関わる漢字など,異分野からのアプローチも織り交ぜ,生物に対して興味がない生徒・虫が苦手な生徒に対してもかかわりを持ちうる内容を取り入れました。材料集めについては,外部から材料を持ち込むとその場所に元々いない生物を持ち込む可能性があるので,学校内で探すようにします。班ごと(1班4名)にビニル袋を持たせ,木の枝や枯れ草など,虫の越冬環境としてよいと思うものを集めてもらいました。最後に,翌日インセクトホテルを作成する第2組に向けて,メッセージを書いてもらいました(図3-2-1)。

翌日,第2組において前日と同じ内容の講義を50分実施したのち,屋外で菰巻き,実験室内でインセクトホテルの製作を行いました。前日第1組が集めた材料の袋を各班1つ持って行き,用意したプラスチックのボックスに段ボールで仕切りを作って,その中に材料を詰めていきました(図3-2-2)。時間が確保できるなら,製作の時間を多くとることで,デザインや技術的にもより深められると思います。できればいろいろな虫に対応できるよう,仕切りごとに材料を明確に分けるとよいかと思いますが,今回はモリモリになってしまいました(図3-2-3)。海外では段ボールを活用した例が報告されていますが,雨に濡れて乾かないと虫は入らなくなるので注意が必要です。

菰巻きについては,第1組,第2組で合計6本の木に実施しました。この学校ではマツをはじめとする大きめの木が複数あったので,生徒たちに「どこの木に巻くとよいと思うか」を考えて選んでもらいました(図3-2-4)。

第3組では,1時限分の時間で,内容を圧縮した講義を25分行い,残りの時間で第2組が作製したインセクトホテルを校庭に設置しました。「どのような場所に設置したら虫が入りそうか」を班ごとに考えてもらいましたが,最終的にはこちらで準備したビニル温室(段ボールが濡れないようにカバーをかけ,前面のみ開放)に10個のプラスチックボックスを格納しました(図3-2-5)。温室は日が当たると暑くなってしまうことが懸念されたため,数日後にコンテナに屋根を付けたものを複数個用意し,温室1基とコンテナ2基にプラスチックボックスを分散させ,自動記録型の温湿度計を設置しました(図3-2-6)。コンテナは生徒たちが「ここがよいと思う」と考えたところに設置しています。ちなみにこの数日間で,温室の中には数匹のクモ(おそらくユウレイグモ科)が居ついていました。早速機能を発揮してくれています。

今回,第4組を設置の段階で加えることができませんでした。もう1つなにか工程を加えることで,学年全員が関わったという意識が持て,3月の菰外し・虫観察につながるのではないかと思います。3月の啓蟄を待って,第4組への講義と実践を行いたいと思います。今回は時間の制約で,十分な分野横断の実践ができませんでしたが,時間数をある程度確保することで,より内容を深められると感じました。また担当の先生からのフィードバックでは,講義で使用するワークシートのご提案,他教科とのつながり,次の学年へのつながりについてご示唆をいただきました。教科教育(理科)から,その後の探究へつなげられるようなきっかけとして発展できればと思います。

※ロジックモデルと年次計画は,【実践編2】をご参照ください。