インセクトホテル作り方マニュアル

木材や竹,テラコッタなど,さまざまな材料でインセクトホテルを作ることができます。ここには,インセクトホテルの作り方をPDFでまとめてあります。説明動画と合わせて使ってください。

生き物のつながりを守り、地球規模の問題に対する正解のない「自分たちなりの『答え』」を追究する子ども

~横浜国立大学教区学部附属横浜小学校4年生 総合単元学習「インセクトホテル」の取り組み~

総合単元学習の立ち上げにあたり、クラスでの話し合いの結果「絶滅危惧種」をキーワードに学習を始めました。絶滅危惧種の展示や研究を行っている野毛山動物園やよこはま動物園(ズーラシア)、横浜市繁殖センターへのフィールドワークを行い、様々な立場で希少動物の保護や繁殖に携わる人々の取り組みや思いを知ることができました。そして、「絶滅危惧種を守るために小学生の私たちにできること」を追究していくことになります。

一方、学習を進める中で絶滅危惧種の現状について知れば知るほど、「小学生の私たちにできること」 に対する自分たちなりの「答え」がなかなか見えず、活動が行き詰ってしまう場面もありました。そこで子どもたちが出合ったのが横浜国立大学で行っている「インセクトホテル」の取り組みでした。インセクトホテルとは、木の枠に葉っぱや枝、穴をあけた丸太などを入れ、オスメスの出会い・越冬・産卵の場など虫たちにとってのすみかとなる場所のことです。

教育学部・倉田教授から「希少な動植物を守り、豊かな生態系を守るには、まずは自分たちの身の回りの生き物のつながり(生物多様性)を守ることが大切である」と助言をいただき、「インセクトホテル」の取り組みを紹介していただきました。それを受け、子どもたちは「絶滅危惧種を守る」という壮大なテーマから「『インセクトホテル』を通して自分たちの学校にいる生き物のつながりを守る」ことへ活動の目的・目標を捉え直していきます。

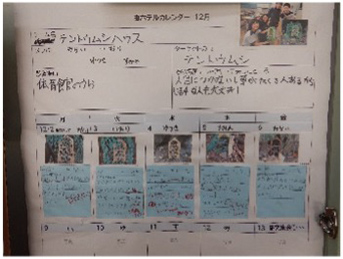

インセクトホテルを作るにあたり、班ごとにターゲットとなる虫を決め、ターゲットの虫に合う環境は校庭の中のどこなのか、どんな形や材料だと集まってくれるのかを連日試行錯誤しました。「ハサミムシは日陰を好むみたいだから、花壇の草の中に置いたらどうかな」「図鑑によるとテントウムシは葉っぱの中で冬を越すらしいから、ホテルの中に落ち葉をたくさん敷き詰めてみたよ」など班のメンバーとホテルの設置場所や中身について検討・改良を重ねました。ホテルの設置後も倉田教授に虫ホテルの様子を見て助言をいただいたり、「インセクトホテルカレンダー」に毎日のホテルの様子や気温の変化を記録したりして「ターゲットとなる虫が入るためにはどうしたらよいか」という問いをもって追究を続けました。

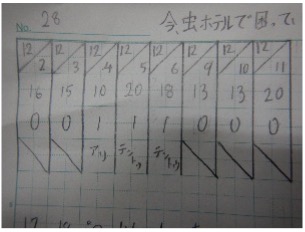

その中で、ある子が「ホテルを設置して1週間が経つけれど、ターゲットの虫が全然入ってくれない。原因をみんなで話し合いたい。」とクラスに提案しました。グループでの話し合いでは、「きっと気温が原因だと思う。カレンダーに記録した気温を表にまとめ直してみたんだけど…」と理科や算数で学習したことを生かしながら自分なりに原因を分析したり、「ホテルに塗ったニスのにおいが虫に取って嫌なんじゃないかな、ちょっと嗅いでみようよ」と自分の五感を使いながら虫の立場に立って考えたりする姿が見られました。また、各グループの虫ホテルの設置場所を地図で示した「インセクトホテルMAP」を見ながら「ここは登下校とかで人通りが多いから虫もびっくりしているのかもしれない。すでにターゲットの虫が入っているチームの場所の近くに移動したらどうかな。」と自分の学校生活での経験や他チームのホテルの様子との比較を通して自分たちなりの最適解を出そうとしている様子も見られました。

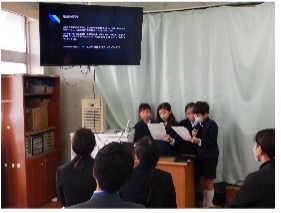

さらに「私たちにできること」として「インセクトホテルの取り組みを他者に伝えること」が話し合いの中で挙がりました。本校の教育研究集会の中で、全国の教育関係者に対して、希少動植物に携わる人々から学んだことや、インセクトホテルの取り組みについてスライドや壁新聞などにまとめて発表しました。その準備の中で、「『インセクトホテル』というあまり知られていない取り組みを知ってもらい、広げるためにはどういう表現方法がふさわしいのか」「言葉遣いや話すスピード、間の取り方はどうしたら効果的に伝わるか」など国語で学習したことを生かしながら、目的に応じた話し方や表現方法を追究する活動へとつなげることができました。

この総合単元学習は横浜市内にある野毛山動物園・よこはま動物園(ズーラシア)・横浜市繁殖センター、そして横浜国立大学と異なる立場で希少動植物に対して最前線で携わる人々の思いを知ることがきっかけで活動が始まりました。特に、インセクホテル取り組みは附属学校の特色を生かし、横浜国立大学との連携と繰り返しの関わりが子どもの豊かな学びへとつながったと考えています。また、その過程の中で上述のように今まで教科等で学習した見方・考え方を働かせながら探究する子どもの姿も見えてきました。

これからも「絶滅危惧種を守るために私たちができること」という地球規模の正解のない「答え」を子どもたちとともに追究していきたいです。

(文責:横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 西山 健太郎)

※ロジックモデルと年次計画は,【実践編2】をご参照ください。