知識編:インセクトホテル

インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。

2025年1月5日日曜日より、HNK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が放映されています。蔦重とは、浮世絵の版元蔦屋重三郎のことで、そのプロデュース力をテーマにしたドラマです(レンタル産業で有名なTUTAYA(蔦屋)とは血縁のような直接的な関係はありません。)。大河の影響で2025年は浮世絵のブームが再熱しそうな予感です。

さて,浮世絵と聞いてどのようなものが思い浮かぶでしょうか。「東海道五十三次」や「富嶽三十六景」「名所江戸百景」など、風景や風俗に焦点を当てた図柄をすぐに思い浮かべることができます。これら様々な浮世絵から日本文化の多様性が自然環境や生態系と密接に関連していることを感じることができます。ただ、今回のコラムのテーマは昆虫なので,昆虫が中心に描かれている浮世絵を思い返してみると、亀や馬、犬や猫は思い浮かぶが、虫はすぐに浮かんできません。

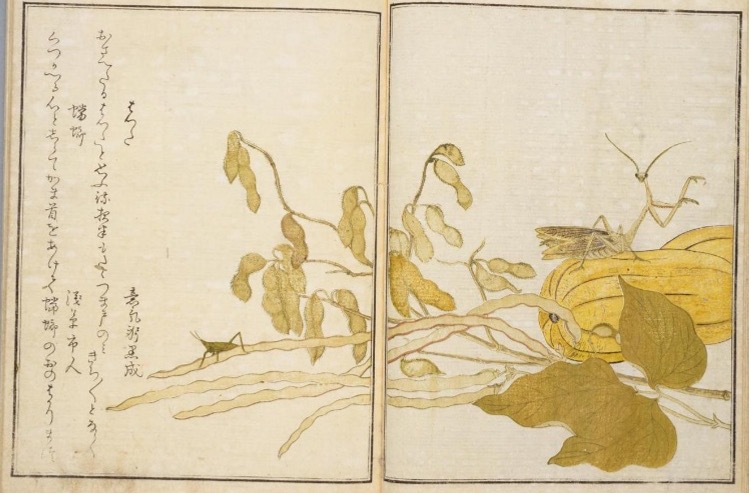

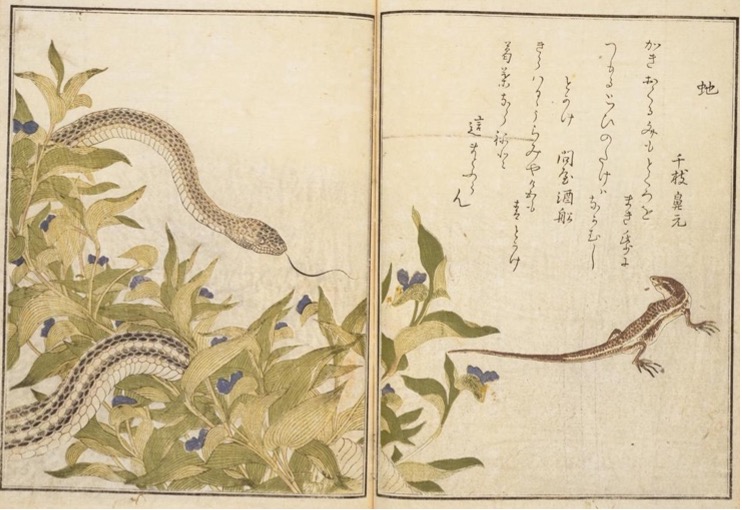

少し調べてみると,幸いにも喜多川歌麿の画本虫撰(えほんむしえらみ)という彩色摺りを見つけることができました。喜多川歌麿といえば「寛政三美人」や「ビードロを吹く女」など美人画の分野で,高い人気を得ていた浮世絵師です。美人画だけを描いていたわけではなく,この美人画で有名になる前は,驚異的な観察力で狂歌絵本の挿絵を数多く手がけています。画本虫撰(えほんむしえらみ)とは,「虫」をテーマに設定した狂歌(きょうか)(狂歌とは,社会風刺や,皮肉,滑稽を歌った,五,七,五,七,七のパロディー和歌と考えてもらえれば理解しやすい。)に,昆虫やトカゲなどと季節の草花の挿絵を加えたものです。これには,以下の15枚30種類(各狂歌に2種類)の生き物たちが描かれています。

| ①ハチ,ケムシ | ⑨アカトンボ,イナゴ |

| ②ウマオイムシ,ムカデ | ⑩ヘビ,トカゲ |

| ③ハサミムシ,ケラ | ⑪ミノムシ,カブトムシ |

| ④チョウ,トンボ | ⑫カタツムリ,クツワムシ |

| ⑤アブ,イモムシ | ⑬キリギリス,セミ |

| ⑥マツムシ,ホタル | ⑭ミミズ,コオロギ |

| ⑦バッタ,カマキリ | ⑮カエル,コガネムシ |

| ⑧ヒグラシ,クモ |

よくよくみると,喜多川歌麿の驚異的な観察力が見えてきます。昆虫や植物たちの描かれ方が,繊細でまるで図鑑のよう。また,歌麿の表現力は,ただ正確に描いているだけではなく,図2のカマキリの表情に見られるように,その種が持つ独特の空気感をまとい,今にも動きだそうとしているようです。虫撰(虫えらみ)の冒頭に「今門人歌麿が著す虫中の生を写すは是心画なり、哥子幼昔物事の細成か。ただ戯れに秋津虫を繁ぎはたはた蟋蟀を掌にのせて遊びて、余念なし」(弟子の歌麿が虫を描くのは,まさに心の声(人柄)で,幼少期に身に付けたのです。トンボを紐に繋いで戯れたり,キリギリスを手に載せて夢中で遊んでいました。)と,師匠である鳥山石燕(とりやませきえん)が述べています。このことからも,絵を魅力的に見せるためには,興味を持つこと,観察することが必要不可欠であることがわかりますね。驚異的な観察力は歌麿だけではありません,伊藤若冲という絵師も観察力によって,「動植綵絵」にみられるように,緻密な表現力で動植物を描いています。では,他の国ではどうなのでしょうか。

清水(2020)によると,

―ヨーロッパの絵画においては,一般的に寓意や記録以外に虫や獣が主役になることは稀である。中国においては吉兆の象徴として描くことがあるが日本では伊藤若冲や,喜多川歌麿のように,ジャンルとして草虫や藻魚といった細かいジャンルに分けられるほどの描かれ方や,ありのままの姿を描こうとしているところが特徴的である。―

そもそも,西洋では虫を描きたいから絵にしたわけではなく,虫を通してキリスト教の教えを寓意的に絵表しているということ。日本では,動植物そのものへの関心から,対象をより詳しく観察する中で描いていることがわかります。多種多様な生命への興味関心こそ,江戸の文化を支える力だったのかもしれません。

江戸で大人気だった,浮世絵という分野の,多様で魅力的な表現を通して,日本の文化力を感じるきっかけになりました。皆さんも,ぜひ自分の興味関心の種を育て,一度しっかりと観察して絵にしてみてくださいね。

参考文献

NDLイメージバンク

喜多川歌麿//筆,宿屋飯盛<石川雅望>//撰『画本虫ゑらみ』,蔦屋重三郎,天明8(1788)刊. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/1288345 (参照 2025-01-10)

清水 玲子「近代における「虫」概念の変容と日本文化の持続可能性 -伊藤若冲「池辺群虫図」を通して考える」2020年

インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。

身近なはずの虫が,いつの間にか減っている⁉人間活動と地球環境の変化との関係を,虫をきっかけに見つめ直してみましょう。