知識編:インセクトホテル

インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。

古くから、人々は農業を行うにあたって、虫とどのようにかかわってきたのでしょうか。江戸時代(近世)の農業技術について書かれた農書をもとに考えてみましょう。

『日本農書全集』別巻の収録農書一覧・分類索引のうち、「病気・害虫・雑草」に関する単語をまとめた箇所を見てみると、圧倒的に多いのは、種類を記さず単に「むし」(虫)と記したものであり、「むしけ」(虫気)、「むしくい」(虫食い)など、「むし」を接頭語とした用例が続きます。一方で「あり」(蟻)や「いなご」「うんか」といった、特定の種類に関する用例も、決して少なくはないのですが、「むし」ほどではありません。このことは、江戸時代の人々が、ふだん農業に従事するにあたって特に関心を持ったのが、特定の種類に限らない「虫」から受ける害であったことを示しています。ここでは信州(現在の長野県)の地主である森本信行という人物が書いた農書「農業雑記」のなかに「虫」がどのように書かれているか、探ってみたいと思います。

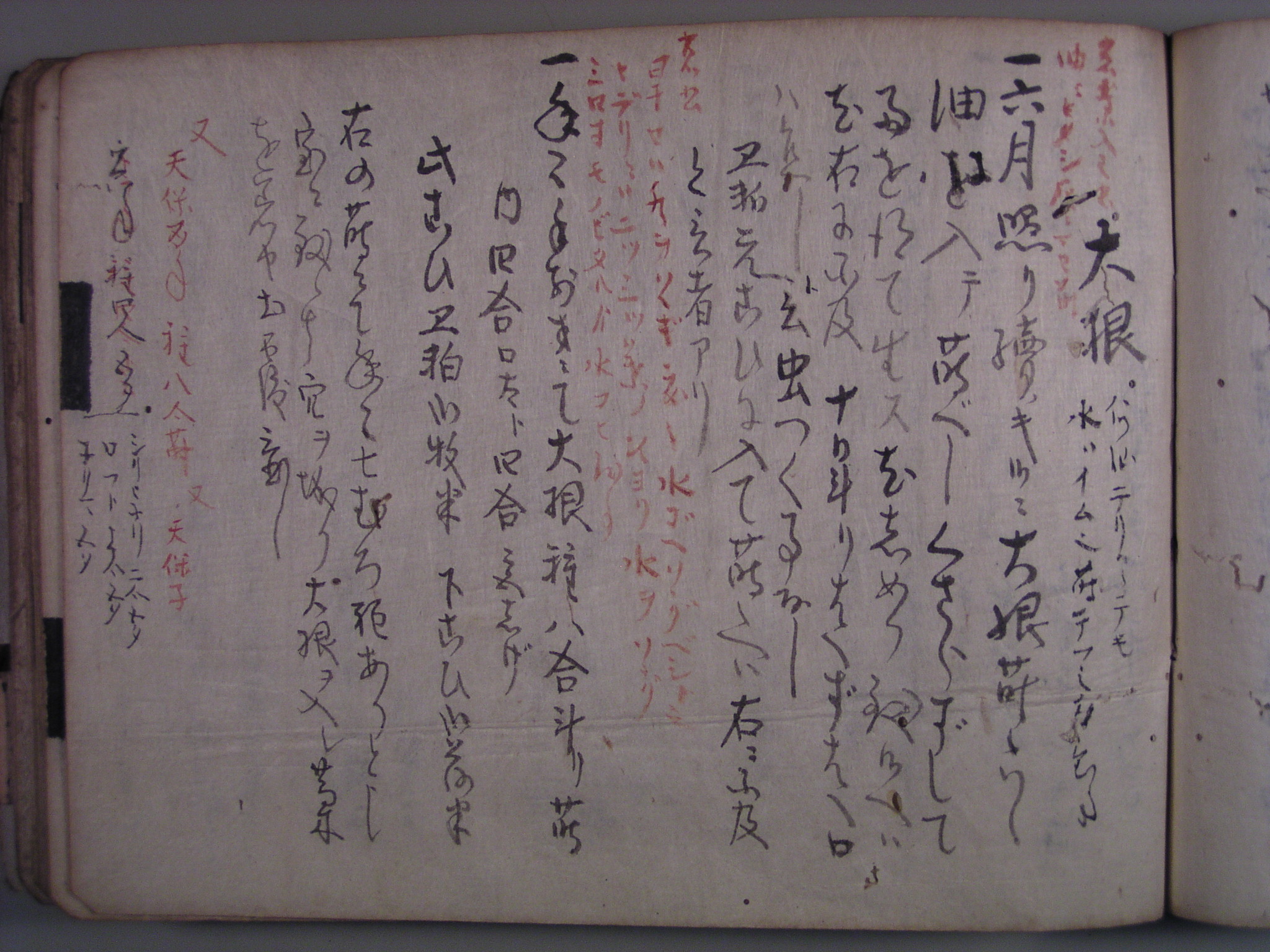

森本家は信州南部の伊那谷で、最高水準の農業生産力を誇った島田村(現在の飯田市)において、最大規模の経営を行っていた村方地主です。「農業雑記」(森本信正氏所蔵)は、自分の家の農業経営を効果的に行うために、幕末期の当主である信行(甚三郎)が執筆しました。米を中心にさまざまな作物に及ぶ技術を豊富に記した優れた農書ですが、『日本農書全集』には収録されていません。

あらためて調べてみると、「農業雑記」には17回、「虫」が登場していることがわかります。項目ごとの内訳は、水田管理に関するものが最多で6回、大根の栽培に関するものが3回、茄子2回、ねぎ2回、木綿2回、蕎麦蒔と鶯菜が1回ずつとなっています。森本家はほかにもさまざまな作物を作っていましたが、そのなかでもこれらの耕作について、「虫」からうける害に特に気を配っていたことがうかがえます。

「農業雑記」の記事のなかには、典拠が示されているものが多く混じっています。たとえば「虫」記載のある記事のうち、大根(3回とも)と木綿(1回)については、「農業全書」または「農書」という文字が、記事の右肩の部分に記されています。実は「農業雑記」で、このような記載方法をとる場合、いずれも宮崎安貞という農学者が元禄10(1697)年に刊行した『農業全書』を典拠としています。たとえば大根について、「農業雑記」には「朝の雨後ニ間引ベカラズ、虫ヲ生ストアリ」という記事があり、間引きに際しての注意点が書かれていますが、『農業雑記』を参照すると(『日本農書全集』版を参照)、「かぶ大根を芸り間引事。朝露又ハ雨のゝち、ぬれたる時は手を触べからず。必葉に虫を生ず」との記事があり、対応していることがわかります。

ところで同じ大根のなかに、やはり「農業全書、油ニヒタシ灰ニマセ蒔」との記事がありますが、こちらについてはどうでしょうか。『農業全書』を探ると「油糟、鰯、濃糞などを多く用ひて蒔糞とし、灰糞に和してうゆるよし」という記事があり、おおむね対応しているように見えます。しかし、「農業雑記」には続いて、「六月照リ続キ候ニ大根蒔候はゝ、油に入テ蒔べし、くらさずして雨を得て生ス、尤しめり致候ヘハ、尤右に不及、十日斗りはへず、はへ口ハ宜しト云、虫つく事なし」と書かれているのですが、『農業全書』で対応する文章を見つけることができません。こちらについては森本家独自の技術である可能性があります。播種の際、油に浸して撒くことの効能が列挙されており、そのなかに「虫がつかない」ことが書かれているのです。

このように、防虫に関する情報が先行する農書に対応していない場合、信行はどのように知ったのでしょうか。「農業雑記」を見ると、ねぎにかんする記事のうちで、「木綿ノ入ネニ蒔へし、木綿ニ虫ツカズト也」という文言があり、いっぽう木綿にかんする記事のなかに、「木綿ニネギ入、ネニ蒔候ヘハ、木綿ニ虫ツキ不申候」という文言が見られます。この2つの記事は明らかに対応していることがわかります。やや意味をとりにくいのですが、「ネ」は「根」を表していると見てよく、「木綿の根元にねぎを蒔けば、木綿に虫がつかない」ということを意味していると思われます。

注目されるのは、2つの記事に共通して「三」という肩書が見られることです。「農業雑記」全体で、「三」あるいは「三次」と肩書を記した記事は多く見られ、「三次咄」、「三次云」、「三云」などの肩書も見られることから、「三次」は人名で、森本信行が会って話を聞くことのできた人物、「三」はその略称であることがうかがえます。おそらくは島田村において農業に詳しい人物か、森本家の農業経営に関わった者でしょう。三次は森本信行にとって農業の「知恵袋」的存在であり、防虫にかんする知識も持っていたのです。

最後に「農業雑記」のなかで最多を占める、水田管理と虫との関係を記した記事のうち、いくつかを現代語に訳して紹介しておきたいと思います。「4回目の除草、錆田の場合は3回目でもよいので、終わったら、1日干して、そのあと田地に水を入れるのがよい、虫の用心のためである」とか、「出穂のころから水をかけっぱなしにするのがよい、水が新しければ虫がつかない」といった記事が含まれています。島田村ではさまざまな作物が収穫されましたが、天竜川右岸の沖積低地という場にあって、山勝ちの伊那谷諸村のなかでも、際立って水田に恵まれた土地であり、主な作物は米でした。こうした地理条件のなかで、田んぼの虫害を水の出し入れによって減らそうと努力していたことがうかがえます。ちなみに水田管理に関する記事6か所のうち、『農業全書』を典拠とするものは見られず、前述した大根の場合と対照的です。

このように防虫に関する農法だけでも、地域の地理的特性に応じ、地域に暮らす人々の間で広められたものがあったことがうかがえますが、「農業雑記」に収録されたのは、そうした情報のうちほんの一部であり、大部分は文字に記録されることなく消滅したのではないでしょうか。宮崎安貞『農業全書』は江戸時代を通じて列島各地で売れ続けた大ベストセラーで、伊那谷屈指の文人でもあった森本信行は書籍を購入、精読して自家の農法に採用しました。そのいっぽうで、地域独自の防虫の知識があったはずであり、信行はその収集にも気を配りました。両者を組み合わせる――いわば「普遍性」と「特殊性」を融合させる――ことで、独自の防虫技術を高めようとしたのでしょう。

参考文献

多和田雅保「森本家の手作経営と農業技術」『飯田市歴史研究所年報』2号、2004年

多和田雅保「近世後期嶋田村における地主手作の諸条件」『飯田市歴史研究所年報』4号、2006年

インセクトホテルとは?生物文化多様性とは?この教材の基本的な考え方について説明します。

身近なはずの虫が,いつの間にか減っている⁉人間活動と地球環境の変化との関係を,虫をきっかけに見つめ直してみましょう。