知識編:虫と文化

虫と私たちの文化のつながりについて,文学や浮世絵,暦や歴史,音楽など,それぞれの専門家が語ります。

近年,「生物多様性」という言葉はずいぶんと浸透してきました。内閣府が実施している世論調査では,「生物多様性を聞いたことがある」と答えた人は2009年には4割以下だったところから,2022年には7割程度まで増加しました。しかしその中身を説明できる人はいまだ少なく,どことなく他人事と感じがちです。その理由として,1つ目には漠然と難しいと感じること,2つ目に自分と直接関係がないと思いがちであること,そして3つ目に,仮にそれを理解したところで問題が大きすぎて自分が何をすればいいのかわからないことが挙げられます。

生物多様性は本当に,難しくて自分とは関係がないことなのでしょうか。例えば今日食べたものは塩を除いてすべて生き物ですし,今吸っている酸素も生き物が作り出したものです。そう考えると,私たちは生物多様性に依存して生きている,私たち自身もその一部であることに気づくでしょう。とはいえ,多くの人が生物多様性を身近に感じられない以上,生物多様性が大事だということを生物の側面だけからいくらアプローチしても限界がありそうです。

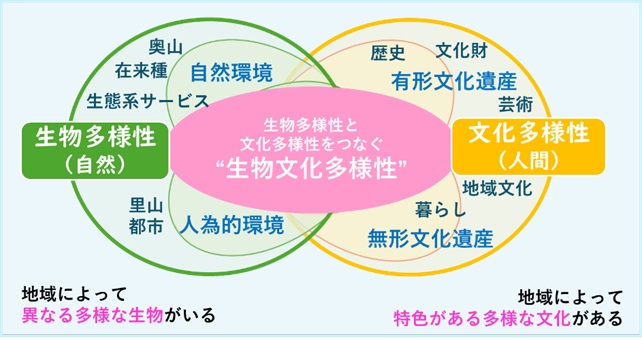

そこで私たち横浜国立大学里山ESD研究拠点は,人間がこれまで織りなしてきた地域固有の文化の多様性に注目して,生物多様性保全のための行動改革を目指して研究をしています。地域固有の文化は,その地域に生きる生物多様性を元に成り立っています。人間は,人間が作り上げてきた文化に興味を持ちがちです。例えば,旅行に行っていつもと異なる風景やお祭りを楽しみ,郷土料理に舌鼓を打ちます。もし世界中どこに行っても同じ生き物しかいなかったら,このような多様な文化は生まれなかったことでしょう。このような生物多様性と文化の多様性の相互作用により維持されてきたもののことを「生物文化多様性(Biocultural diversity)」といいます(敷田,2020)(図1-1-2)。

現代に生きる私たちは、地域ごとの生活や文化を知ることで生物多様性をも理解し、よりよい社会の実現が可能になるかもしれません。

このような分野融合の概念は,既存の教科教育の中では実現が困難な内容だと思われます。そこで現在導入に向けて実践研究が進められているSTEAM教育に着目し,総合学習などを基軸にして様々な分野からアプローチすることが,生物文化多様性の考え方を広げるのに有効だと考えました。内容はESD(持続可能な開発のための教育,Education for Sustainable Development),手法はSTEAM教育。今回は「インセクトホテル」を題材に,生物文化多様性を楽しんでいただこうと思います。

参考文献

敷田麻美『はじめて学ぶ生物文化多様性』(敷田麻美、講談社、2020)

虫と私たちの文化のつながりについて,文学や浮世絵,暦や歴史,音楽など,それぞれの専門家が語ります。

身近なはずの虫が,いつの間にか減っている⁉人間活動と地球環境の変化との関係を,虫をきっかけに見つめ直してみましょう。